KRITIKEN

SZENEN EINER EHE

"Der Abstand könnte weiter nicht sein, wie sie sich da in ihre Ecken drücken, die Rücken einander zugewandt, dem eigenen Spiegelbild näher als der Person am anderen Ende der Bühne: Es ist was faul in der Beziehung von Marianne und Johan, daran lässt Christian Lugerth in seiner Inszenierung von Ingmar Bergmans Szenen einer Ehe am Komödianten-Theater von der ersten Minute an keinen Zweifel. Sie grübelt, wie sich das unumstößliche sonntägliche Mittagessen bei den Eltern absagen ließe; er fummelt am Handy. Und die Sätze, die so scheinbar unbefangen durch den Raum fliegen, fühlen sich seltsam angestrengt an. (...) Alles ist Maskerade in den trocken sezierenden Dialogen, die wie in der Therapiesitzung scheinbar alles offenlegen und unvermittelt zum verbalen Sprengstoff geraten. Antje Otterson und Ivan Dentler sind womöglich ein bisschen zu jung für diese Ehe in der Midlife-Krise mit ihren abgeklärten Sätzen. Aber man kann das auch einfach vergessen, wenn die beiden mit ihren klasse Intellektuellenbrillen in langsam forschenden Sätzen einfach eine von diesen Allerweltspaargeschichten erkunden, in denen gerade das Banale zum zeitlosen Spiegel wird.

So gleiten sie durch radikale Stimmungswechsel, bügeln mit sanftkühlen Worten über Risse und Brüche hinweg, bleiben im stockenden Gespräch hängen und ringen um den Erhalt der eingeübten Konventionen. Sie ein sanft staunendes Wesen, das nach der Trennung zur Macherin mutiert. Er ein selbstgewisser Komm-zu-Papa-Typ, dem der Verlust mit Verzögerung unheimlich wird. (...) Zwischen sämtlichen Gefühlslagen lässt Regisseur Lugerth seine Akteure durch den leeren Raum (Bühne: Bruno Giurini) trudeln – aufeinander zu und voneinander weg, eine entfernte Nähe, die sich in den Paarfotos auf dem in farbiges Licht gerahmten Bildschirm festgebissen hat und im zweiten Teil in einer etwas fremd-schrägen Beischlafszene gipfelt. (...) Man spürt in dieser geradlinigen Inszenierung den Respekt, mit dem der Regisseur an das Stück des großen Schweden herangegangen ist. Und auch, wie die Zeit über manche Sätze und vor allem das manierlich-biedere Frauenbild hinweggegangen ist. Dabei hätte es ruhig ein bisschen weniger brav und dafür Woody-Allen-leichter zugehen können.

Beim Wiedersehen nach zwei Jahren hat Marianne von dezentem Grauschwarz ins rote Kleid gewechselt, neues Selbstbewusstsein und die Scheidungspapiere mitgebracht. Und im Geplänkel um die Frage „Unterschreiben oder nicht“ ist das Ehe-Dilemma wieder ganz und gar zeitlos."

(Kieler Nachrichten)

"„Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander“, wusste schon Loriot und nahm den ewigen Konflikt zwischen den Geschlechtern damit von seiner komischen Seite. Genauso gewinnt Christian Lugerths Inszenierung von Ingmar Bergmans Kammerspiel am Kieler Theater Die Komödianten den „Szenen einer Ehe“ manche komische Seite ab. Denn wenn Mann und Frau die zwei unvereinbaren Seiten der selben Medaille namens Mensch sind, ist auch die Tragödie die bessere Hälfte der Komödie.

Und noch ein anderer Vergleich drängt sich auf, wo Marianne und Johan ihre Ehe zu Grabe tragen, auf dem zum nicht hoffnungslosen Schluss dann doch etwas wie Liebe als zartes Mauerblümchen keimt. Das Sterben einer Ehe läuft in den gleichen Phasen ab wie das Sterben eines Menschen: vom Nicht-wahrhaben-Wollen über Wut, Verhandeln und Depression schließlich zur Akzeptanz. Genauer: zu der existenzialistischen Erkenntnis, dass jeder Mensch immer einsam war, ist und bleibt. Solche Deutung hat man Bergmans Film und auch der hier gespielten Theaterfassung für zwei Personen zutreffend untergeschoben. Lugerths Inszenierung folgt ihr darin konventionell, aber was soll man machen, es ist halt eine der Tragödien des Menschseins und Menschenwehs.

(...) Das Paar, das Antje Otterson und Ivan Dentler geben, ist verwechsel- und austauschbar, denn sie zeigen die „Szenen einer Ehe“, wie sie voller Weh wenn nicht immer gleich, so doch sehr ähnlich ablaufen. Für die in solchen Liebesdingen nicht unerfahrenen Zuschauer ist das anti-illusionistisch bis desillusionierend, sie leiden nicht, sondern erkennen mit. Dass das umso quälender ist als ein Theater-Affekt wie Mitleid, scheint beabsichtigt – und bildet die Stärke der bewusst gefühlsarmen Inszenierung, die sich darin eng an Bergmans filmische Umsetzung hält, obwohl Lugerth letztere nach eigener Auskunft (vgl. unseren Probenbericht) nur teilweise rezipiert hat.

(...) ...symbolhafte Zeichen genügen wie schon in der Eingangsszene. Da halten Marianne und Johan noch Händchen vor dem Altar ihrer gemeinsamen Erinnerungen. Aber bereits in einem so großen körperlichen Abstand zueinander, dass sie schon in der ehemals Vereinigung getrennt erscheinen. Ein starkes Bild für den Prolog. In ihren folgenden Wortgefechten sitzen sie an den jeweils äußersten Bühnenrändern, und wir folgen dem einen Wort, welches das andere gibt, wie beim Tennis. Sogar der doch nochmal vollzogene Beischlaf ist treffend rein mechanisch gespielt. Und dadurch komisch – die zweite Stärke der Inszenierung. Immer wieder gibt es Momente, in denen das Ballett des Stühlerückens an Tisch und Bett und also zwischen Nähe und Distanz zum Slapstick gerät. Auch den Gewaltausbruch gegen Ende mimen Otterson und Dentler im schemenhaften Halbdunkel als comic-hafte Ehe-Gymnastik, bei der man die „Blams!“ und „Zacks!“ mitimaginiert. Anders gesagt: die Komik wird hier eigentümlich tragisch statt umgekehrt.

Solches Spiel leuchtet ein, bricht es doch das große Liebes(weh)ding auf seine erbarmungswürdige Erbärmlichkeit herunter, deren (komische) Schau solche wiederum erträglich macht. Denn wer herzlich lacht, muss nicht bitterlich weinen über die an sich Lächerlichkeit, an der wir uns wie Marianne und Johan immer und immer wieder abarbeiten. Nicht minder zeichenhaft flammen – bezeichnenderweise in „Falschfarben“ – die Fotos von (vermeintlich) besseren Tagen dieser scheiternden Ehe auf der Projektionsfläche (sic!) in der Mitte der von Bruno M. A. Giurini gestalteten Bühne auf. An der „Leerstelle“, wo sich die beiden nur noch selten aufhalten, meist agieren sie an den Rändern.

Gleichwohl – und das ist das abschließende Wunder dieser Inszenierung: Am Ende all solcher subkutanen, bewusst nicht ausgespielten Szenen, wenn das Scheitern komplett ist, steht das Paar sich vorsichtig umarmend wie in einem filmischen „Still“ da. Die ewige Schleife zwischen Annäherung und Trennung ist durchbrochen. Und jetzt erst, nach all dem zwei-einsamen Weh kann wirkliche Liebe sein."

(hansen und munk / kulturblog für Kiel)

"(...) Man durfte gespannt sein, ob die eher klamaukig-komischen Aspekte, die die immer gleichen und eingefahrenen Auseinandersetzungen abgestandener Beziehungen zweifellos mit sich bringen, überwiegen würden oder ob und wie weit sich die Inszenierung an die gegenseitigen Erniedrigungen, an den Haß und den Ekel, an jene eben wegen ihrer Klarheit von Bergmann selbst durchaus intendierte "ästhetische Übelkeit" heranwagen würde, an die fast grausame Schonungslosigkeit einer Offenlegung von Scheitern und Unmöglichkeit als Voraussetzung eines Nachdenkens über andere, neue Formen einer Begegnung freier Individuen, ohne unbedingte Forderungen aneinander, die sprechen könnten, ohne sich weh zu tun, ohne den Zwang, über den anderen zu herrschen oder auf ihn angewiesen zu sein.

Die Kieler Inszenierung erwies sich bei der Premiere am 14. Januar 2016 vor ausverkauftem Haus - als keins von beidem. In einer ausgesprochen sorgfältigen und stimmigen Komposition von Dialogen und Bühnenbild (Bruno Giurini) zeichnete der Regisseur glaubhaft und ohne schrille Übertöne mit sparsamst wie wirkungsvoll gesetzten Szenenwechseln - mal durch das Umräumen eines Stuhles, mal durch das Aufspannen eines Regenschirmes, mal durch den Wechsel der Bildvorlagen an der Wand - die eskalierende Entwicklung von Marianne und Johan nach, deren Konfliktlage bereits in den anfänglichen, scheinbar harmlosen Dialogen aufscheint - so wie im wahren Leben. Wieviel Distanz in einem Alltag, in dem alles verplant ist, wenn Marianne sagt, sie stritten nie und wenn, fänden sie immer einen tragfähigen Kompromiß, wieviel Abfälligkeit in Johans scheinbar zugewandtem "Mein Liebling". Genial gespielt der Wandel von Antje Otterson alias Marianne von der braven, angepaßten Ehefrau, die alles richtig machen, aber für nichts verantwortlich sein will, zu einer selbstbewussten eigenständigen Persönlichkeit. (...)

Dabei ist die Entwicklung zu mehr Offenheit und Schonungslosigkeit beider Akteure - als ein scheinbarer Fortschritt - ebenso virulent wie quälend immer auch die ewige Rückkehr in das Altgewohnte, in das Entweder-und-auch.

Am Ende weiß der aufmerksame Zuschauer, daß die nach der Trennung vorgestellte Harmonie der endlich Geschiedenen trotz Mariannes verallgemeinerbarem Wunsch "Ohne jede Hoffnung - das geht doch nicht!" ebenfalls von kurzer Dauer sein wird. Nicht nur der minutenlange Schlußapplaus des Premierenpublikums bewies, daß "Szenen einer Ehe" eine unbedingte Bereicherung im Spielplan der Komödianten ist."

(Schattenblick - Pool für Theater und Tanz)

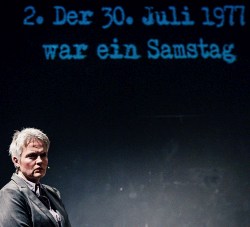

Patentöchter

"(...) Muß man ein solches Buch auf die Bühne bringen? Bedarf es des zusätzlichen Mediums, oder hat das geschriebene Wort nicht schon alleine genug Kraft? Diese Frage stellt sich schon. Nach dem etwas mehr als einstündigen Theaterabend ist die Antwort klar: Man darf, aber man muß nicht. Lugerth lässt seine Darstellerinnen – Carolin Weber als Julia Albrecht, Petra Soltau als Corinna Ponto – einzelne Kapitel sprechen. Schließt man die Augen, bleibt der Eindruck einer Lesung. Aber der Heckenrosenstrauß auf dem Boden – so einen hatte Susanne Albrecht zum Besuch im Hause Ponto mitgebracht – , die historischen Fernseh- und Fotoeinspieler, die zitierten Briefe und Artikel – sie intensivieren den Eindruck, machen Erinnerungen wieder greifbar.(...) Weber und Soltau, die eine exorbitante Textmenge zu bewältigen haben, zeigen auf beeindruckend reduzierte Weise, welche seelischen Wunden der Mord bei beiden Frauen hinterlassen hat. Während die Eine versucht, die unfassbare Tat der Schwester mit dem Verstand zu realisieren, sich gleichzeitig gegen die gesellschaftliche Ächtung ihrer eigenen Person stemmt und den ersten Schritt zu einer Annäherung mit dem Opfer macht, lässt die Andere das neuerliche Aufreißen alter Wunden zu, wechselt vom passiven Leiden zum aktiven Gegenhalten – etwa mit einer Klage gegen die Darstellung des Mordes im Film »Baader Meinhof Komplex« – und prangert die ihrer Ansicht nach wahren Schuldigen an. Für Corinna Ponto ist das Zuhause zu einem Tatort geworden, ihr privates Leben Teil der deutschen Geschichte. Mit Julia Albrecht zeigt sie, dass dieser Teil der Historie aufgearbeitet werden kann – und dass am Ende vielleicht sogar Aussöhnung möglich ist."

(Gießener Allgemeine)

"(...) Auch die Opferfamilie kommt zu Wort in dem eindringlichen Kammerstück „Patentöchter“, das jetzt in der taT-Studiobühne Premiere hatte. Ein hervorragendes Team füllt den Text mit vielen Emotionen: Carolin Weber ist eine überzeugende Julia Albrecht, der das Kindheitstrauma noch deutlich anzumerken ist. Ein schweres Schicksal hat Corinna Ponto zu meistern. Sie war 20 Jahre alt, als ihr Vater erschossen wurde. Petra Soltau spielt die Tochter des Opfers, die selbst zum Opfer wird, mit allen Facetten, die ein solcher Schicksalsschlag provoziert: Fassungslosigkeit und Wut, doch im Gespräch mit Julia Albrecht gelingt es ihr, die Vorfälle reflektierter zu betrachten. Für die szenische Einrichtung des Stücks sorgt Christian Lugerth, für die schlichte, doch wirkungsvolle Ausstattung Denise Schneider. Dramaturgie: Gerd Muszynski. Nach 75 Minuten Spielzeit belohnten die Zuschauer Regie, Technik und vor allem die engagierten Schauspielerinnen mit wohlverdientem Applaus.

Der szenischen Einrichtung liegt das gleichnamige Buch der beiden Protagonistinnen zu Grunde: Julia Albrecht, die Patentochter von Ponto und jüngere Schwester der Tatbeteiligten Susanne Albrecht, nimmt Kontakt auf zu Corinna Ponto, der Tochter des Ermordeten und Patentochter von Hans-Christian Albrecht. 30 Jahre nach dem Mord an Jürgen Ponto gelingt es den beiden Frauen, wieder Kontakt zwischen den ehemals befreundeten Familien herzustellen, die Geschehnisse von damals zu thematisieren und aufzuschreiben. Das Buch erschien 2011 mit dem Titel: „Patentöchter – Im Schatten der RAF. Ein Dialog.“

Zeitgenossen und Nachgeborene werden das Stück „Patentöchter“ mit unterschiedlichen Augen sehen. Bei den Älteren sind die Erinnerungen plötzlich wieder da, wie schon wenige Tage zuvor bei den Nachrufen auf Helmut Schmidt. Die Inszenierung hilft dabei, die Erinnerungen wieder lebendig werden zu lassen: O-Töne über Band, Ausschnitte aus der Tagesschau, an die Wand projiziert wie auch die zahlreichen Fotos.

Eindrucksvoll die beiden Frauen, in schlichten grauen Kostümen, an zwei gegenüberliegenden Seiten der Bühne. Später kommen sie an einem Tisch in der Mitte des Raumes zusammen, genau an der Stelle, wo zuvor nur ein Blumenstrauß zur Erinnerung an den toten Ponto gelegen hatte. Nähe und Distanz, wirkungsvoll in Szene gesetzt. (...)"

(Gießener Anzeiger)

Besprechung auf dem Portal Theater pur:

Hier!

EIN GETRÄUMTES LEBEN

Am Stadttheater hat man sich mit diesem so rätselhaften wie faszinierenden Dichter intensiver beschäftigt, und zwar im Rahmen der Produktion »Erklärt Pereira«, mit der die taT-Studiobühne ihre Eröffnung gefeiert hatte.

Durch die vielen im Stück enthaltenen Anklänge an Pessoa waren Regisseur Christian Lugerth und Hauptdarsteller Harald Schneider neugierig geworden. Beim »Foyer um fünf« teilten die beiden in einem lyrischen Zwiegespräch nun ihre Lesefrüchte mit einem interessierten Publikum, wobei die nicht immer leichte Kost des portugiesischen Dichters von der Rezitationskunst der beiden Theaterleute profitierte.

Mit mehreren Gedichten spürten Lugerth und Schneider vor allem dem melancholischen Selbstzweifler Pessoa (»Ich beneide alle Leute darum, nicht ich zu sein«) nach, dessen Porträt mit dem schwarzen Schnurrbart im schmalen Gesicht die Zuhörer während der Lesung nicht aus den Augen ließ. (...)

Mit ihrer nachdrücklichen Rezitation gelang es Regisseur und Darsteller, die Faszination Pessoas fühlbar zu machen und Interesse zu wecken: für den wehmütigen Philosophen aus Portugal sowie für kommende »Erklärt Pereira«-Aufführungen.

(Gießener Allgemeine)

"„Erklärt Pereira“, dem Erfolgsstück auf der taT-Studiobühne, folgte nun im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Foyer um fünf“ ein kleines Extra: Melancholische Fado-Klänge empfingen die Besucher der beliebten Soiree im oberen Foyer des Stadttheaters. Stühle und Tische waren wie in einem Kaffeehaus aufgestellt, die kleine Bühne mit Schreibmaschine, Fotos und einer Madonnenstatue dekoriert. „Ein geträumtes Leben“: Unter diesem Motto präsentierten die Schauspieler Christian Lugerth und Harald Schneider Lyrik und Prosa des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa. (...)

Dass die Texte des Portugiesen poetisches Potenzial besitzen und zugleich viel über die Stimmung der 20er und 30er Jahre aussagen, bewies die folgende Lesung. Lugerth überzeugte dabei nicht nur durch seinen ausdrucksstarken Vortrag, sondern auch durch die geschickte Zusammenstellung der Texte. Aus zwei Bänden mit Gedichten und Erzählungen Pessoas hatte er in scheinbar lockerer Reihenfolge kurze Ausschnitte zusammengestellt, die er abwechselnd mit dem vorzüglich agierenden Harald Schneider vortrug. So erlebte das Publikum einen lebhaften Dialog von zwei Männern in einem Kaffeehaus, die zu Beginn von einem Kellner bedient wurden. Ein raffinierter Kunstgriff: Pessoa schrieb gleich unter mehreren Pseudonymen, „Heternonyme“ genannt, mit denen er fiktive Personen, Pseudowesen und Kunstgeschöpfe von seiner eigenen Biografie ableitete. Lugerth und Schneider verdeutlichten dies mit viel Einfühlungsvermögen und einem kleinen Augenzwinkern.

„Lissabon mit seinen Häusern in mannigfachen Farben“: eindrückliche Bilder und Stimmungen umfingen die Zuhörer, triviale Alltagssituationen boten auch Anlass zum Schmunzeln. Ganz anders die Kriegsode, die Schrecken und Terror des Bürgerkriegs im benachbarten Spanien und den heraufziehenden Weltkrieg erahnen lässt. (...)"

(Gießener Anzeiger)

MACHO MAN

Der Typ ruckelt nerdig an seiner Intellektuellen-Brille und kann es nicht fassen: Aylin, die Angebetete, mit der die Hochzeit doch quasi schon klar war, steht da im Ferienclub in Antalya, im Brautdress, mit einem anderen, der auch noch sein bester Freund ist. Oder war. Grund genug für Daniel – so heißt dieser Nerd und übrigens eher das Gegenteil des titelgebenden Macho Man – uns mal die komplizierte Vorgeschichte aufzurollen. Und zwar mit allen Beteiligten von Aylin und ihrer Großfamilie bis zu seinen auch ziemlich speziellen Alt-68er-Eltern. Ein Solo, an dem man in der Premiere den Kraftakt manchmal noch spürt, den Ivan Dentler in der Regie von Christian Lugerth aber hauptsächlich mit Comedy-Leichtigkeit auf die Bühne bringt.

(...) Viel Wortwitz und Slapstick steckt da drin. Und viel Stoff zum Spielen, den Dentler für eine vergnügliche Vielseitigkeitsübung nutzt. Dabei kann er so herrlich knödeln wie Lindenbergs Udo und so hasenhaft hüpfen wie Otto. Er kann die ausladende Geste des polternden Türken-Papas und die spitzmündige Irritation der links bewegten Mama, den kraftmeiernden Türken-Macho mit Goldkette sowieso und den streichelweichen Frauenversteher Daniel auch. Rasant imaginierte Zwiegespräche, die am schönsten da funktionieren, wo Daniel sich bei jedem Satz nochmal mitdenkt und die Komik aus dem Doppelspiel von laufender Handlung und gleichzeitiger Selbstanalyse entsteht.

Das groovt sich prima witzig, aber angenehm jenseits des überdrehten Comedy-Zirkus ein; und Regisseur Lugerth mischt den Abend mit Gefühl für Pointe und Timing locker ab. Dazu hat er mit seinem Schauspieler liebevoll an den zahlreichen Mini-Porträts gefeilt, die Daniels Minnesang bereichern. Und so schnurrt der Abend zum Soundtrack (...) von orientalisch bis Abba bis zur Pause locker durch. Danach verliert er zwar etwas an Spannung, weil die Rollenspiele da in die reine kabarettistische Nummerrevue zu driften drohen. Das macht aber fast nichts. Weil Ivan Dentler so schön zwischen Selbstmitleid, Beglückung und Enttäuschung durch die großen Gefühle und kleinen Katastrophen seines Helden segelt. Und weil Netenjakob die Klischees oft noch eine unvermutete Wendung weiterzudrehen weiß: Warum Aylins schwuler Bruder Cem seinen Freund zu Hause nicht vorstellen mag? „Bist du wahnsinnig – er ist Grieche.“

(Kieler Nachrichten)

"Christian Lugerth mischt mit seiner lockeren Inszenierung das begeisterte Premierenpublikum wunderbar auf."

(pagewizz Kiel)

"Softie vs. Macho - Man(n) das funzt!"

(NDR)

MÃNNERHORT

(Badische Zeitung)

"(...) Daß Magnusson mit diesem Stoff einen Bühnenrenner landete, ist schwer nach zu vollziehen. Wird hier doch lediglich wiedergekäut, was schon lange in grob gezimmerten Comedy - Kisten lagert. (...)"

(kultur joker)

"(...) 2003 hat der deutsch - isländische Autor Kristof Magnusson die klischeegetränkte Komödie geschrieben, die schnell zum Erfolgsstück wurde und gerade mit Detlev Buck und Christoph Maria Herbst verfilmt wurde. Es geht um shoppende Frauen und deren leidende Männer, um coole Sprüche und deftige Zoten. (...)"

(fipps freiburg)